「院長の独り言」第11回、第13回で気圧の急激な低下や低温をきっかけに心房細動発作が多発することを示しました。

今回は、発作と気圧変動との関係を強く示す患者さんをご紹介したいと思います。福島県在住の51歳男性です。

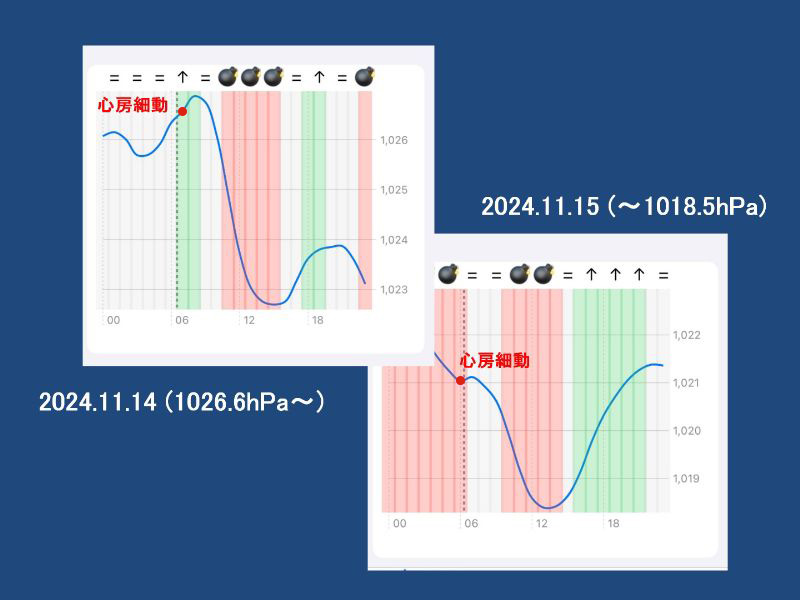

2022年12月の検診で初めて心房細動と診断され、2023年1月に地元の病院を受診したところ、すぐにアブレーション治療を勧められて不安に感じられたようです。一時期、抗不整脈薬治療を受けていましたが、Apple Watchで記録した心電図を基にした遠隔管理を希望されて、2024年1月29日に当クリニックを受診されました。来院時の検査では心臓に特段異常は見つからず、脳梗塞予防のための抗凝固薬を続け、当面抗不整脈薬の常用は中止し、発作時に頓服薬を使うことにしました。2024年5月以後、Apple Watchで記録した心電図を毎日LINE WORKSでクリニックへ送信してもらう形での交信を開始しました。頭痛患者さん用の気圧予報のアプリで獲得したリアルタイムの気圧予報図が毎回添付されてきました。10月初旬になり、患者さん自身が気づいた心房細動発症と気圧の関連性についてコメントが送られてきました。「院長の独り言」で記載していたように、1日の最低気圧で見ていくと、1000hPa(ヘクトパスカル)以下に低下した日に、心房細動が集中して発生する傾向がみられましたが、もう少し細かく個別に見ていくと、必ずしも最低気圧と一致して出るわけでなく、少し時間的ズレがあることが判ってきました。この患者さんでは、実際にご自分の発作が出た時刻とその日の気圧変化を重ねて見た時の印象は、「短時間に5気圧くらい急低下する日のスタート時点で多い気がする」、「ジェットコースターが上り坂で頂上に差し掛かるあたりで発症するみたい」とのこと。この方は、もともと朝方の発症が多いのですが、図1に示すように、11月14日朝6時25分に心房細動が記録されていました(図1中の●印)。この日は、直後の7時の1026.57hPaをピークに急低下し、一旦落ち着いた18時以後、翌日の12時の1018hPaまで8気圧程度低下していました(15日6時にも心房細動が記録されていましたが、前日から続いていたものです)。まさにジェットコースターの頂上から深い谷底を見下ろしている時点での発症でした。必ずしも1000hPaまで下がらなくても、下がる前の高い時期にも発症することが示されました。

【図1】

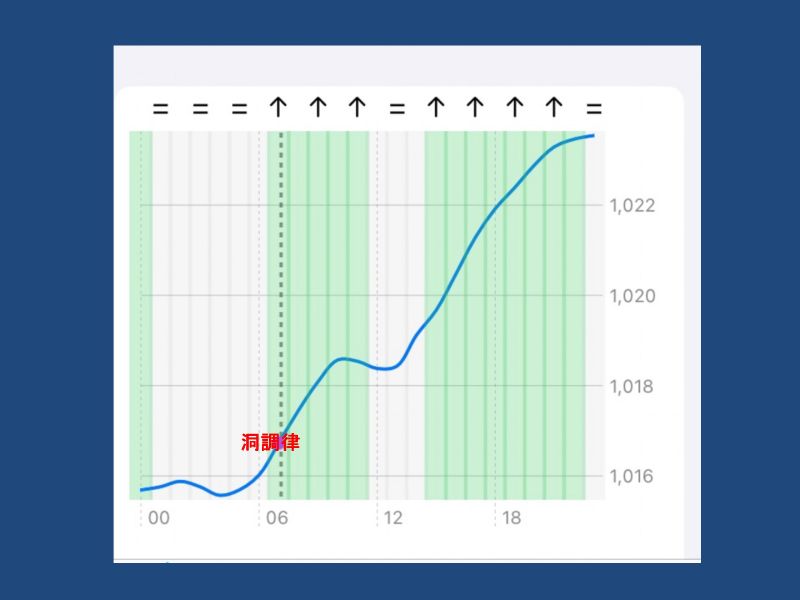

そこで、送られてきた気圧のデータを少し分析してみました。10月の31日間で、図1のように気圧がほぼ丸一日下降する日(下降型)、図2のように上昇する日(上昇型)、ほぼ横ばいで安定している日(平坦型)に分けてみると、それぞれ、20日間、10日間、1日でした。このひと月で、心房細動発作が7回ありましたが、これは全て気圧降下型の日に限られていました。そこで、降下型の20日間で、細動が発生した7日間と発生がなかった13日間で、細動発生時の気圧、その日の最低気圧などを比較しましたが、洞調律の日と差はありませんでした。比較的短時間内に3~5hPa低下する時に多い印象もありますが、同じように気圧が下がる日でも再発したり、しなかったりの理由はまだ不明です。必ずしも、1000hPa以下にならなくても、1020hPa位からでも急に下降していく気圧変動が刺激となっているようです。

【図2】

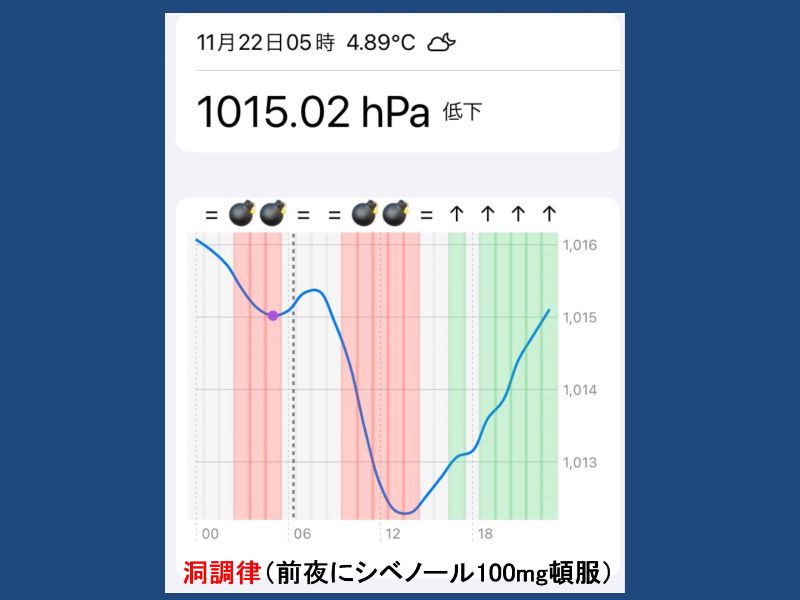

この分析結果から、患者さんには、翌朝以後の下降型気圧低下が予報された際には、就寝前に抗不整脈薬の頓服をしてもらうよう要請しました。それからまだひと月経過しませんが、下降型17日、上昇型10日、平坦型0日でした。27日間で心房細動発作が出た4日間は全て下降型でした。この下降型の17日の中で、ご本人が危ない気圧パターンと感じて頓服薬服用したのが11日間でしたが、10日間は発作が出ませんでした(図3)。発作が再発したのが1日ありましたが、その日は、朝起きて見た気圧データから危ないと感じてすぐ頓服しましたが、それから3時間程度で再発したようです。服用するタイミングが遅れたのかもしれません。そのほかで細動が再発した3日間は全て前日に頓服を忘れていた日でした。

【図3】

因みに、気圧予報アプリの天気図の上に爆弾マークが付いていることに気付かれたかと思いますが、頭痛発生への警告です。この患者さんの心房細動発作の出方が、まさにこの警告と一致しており、頭痛、特に偏頭痛と心房細動の共通点だとわかります。

これまでにはなかった診療の形式ですが、患者さんと一緒に心房細動がなぜ発症するのかを解析する中で、新しい治療の方向性も見えてきています。ご自身も、当初はストレス、自律神経の乱れ、飲酒との関連性も考えられていましたが、今では気圧変化に心を配り、きめ細かく対応することで発作に向き合われています。これまでなぜ発作が生じるのか釈然としないまま過ごされてきた方々には、是非とも気候、特に気圧変化との関連性を探ることをご提案したいと思います。クリニックへのご連絡をお待ちします。